- ハマフエフキ(浜笛吹)とはどんな魚か

‐味の特徴・栄養素・旬の時期を紹介 - ハマフエフキ(タマン)の食べ方の注意点

‐毒性や生食の危険性を紹介 - ハマフエフキ(タマン)の美味しい食べ方やおすすめレシピ

‐現役漁師が、捌き方や下処理の方法から丁寧に解説

ハマフエフキ(タマン)を美味しく食べられる簡単レシピから、少し凝った漁師めし風の料理まで、おすすめの食べ方をまとめて紹介していきます。

「ハマフエフキが釣れたけど、どうやって食べたら美味しいの?」「匂いの強い魚って聞くけど、普通に食べても平気なのかな?」と悩んでいる方は、ぜひ参考にして下さい。

八丈島の漁師

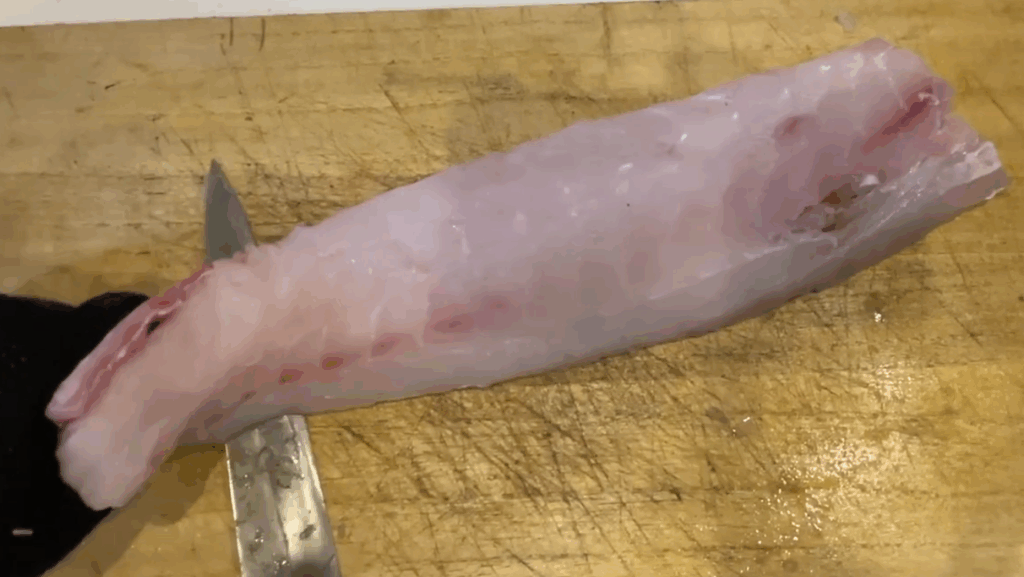

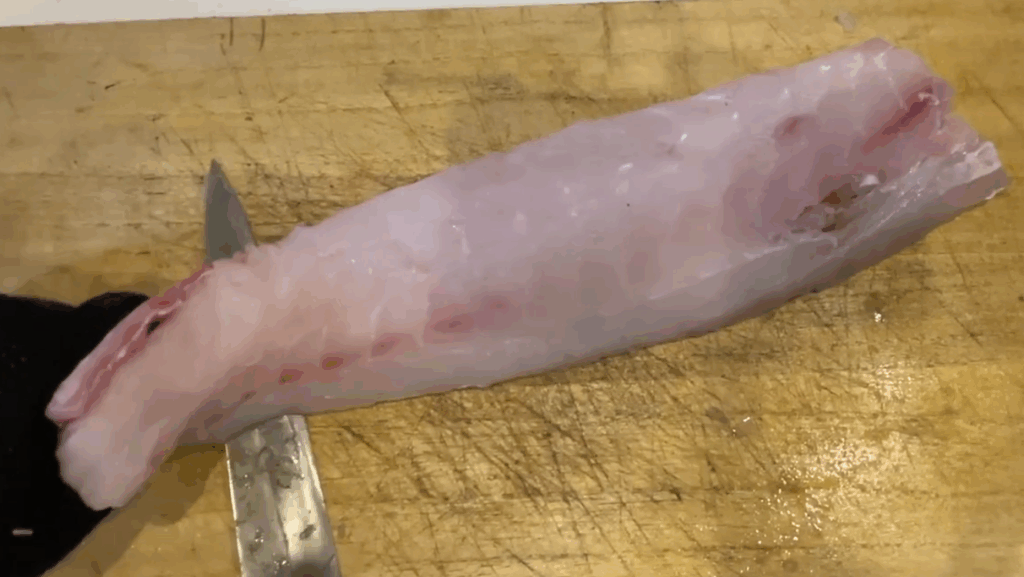

八丈島の漁師今回は、自分で素潜り漁をして、ハマフエフキを獲りました!思いっきり身を銛で突いてしまって傷物にしたので、水揚げせずに調理していきます。(※魚の写真に写り込んでいる紐みたいなのは銛先のワイヤーです)

- 名前:本山

- 船名:-

- 所属:八丈島漁協

- 漁師歴:2016年~現在

- 主な漁法:素潜り漁・深海魚底釣り漁・網漁

- 獲っている主な魚:ワモンダコや金目鯛、イシガキダイなど

ハマフエフキ(タマン)とは?味の特徴・栄養素

ハマフエフキ(浜笛吹)はスズキ目スズキ亜目フエフキダイ科フエフキダイ属にする魚です。口笛を吹いているような突き出た口元が特徴です。

ハマフエフキは八丈島では「ハマフキ」や「タマン」と呼ばれることがありますが、「タマン」はもともと沖縄の方言が由来で、主に千葉県から南に生息しており、磯釣りをメインに行う釣り人の憧れの魚種になります。

大きいタマンをタマタマ獲ったときはタマン無い気持ちになります。

味はクセが少なくなく、淡白で上品な甘味があります。旬の時期には脂が乗り、甘みも増します。一方、皮目には独特の風味、磯臭さが感じられるため、刺身、塩焼き、ムニエル、鍋物など、どんな料理にも使える万能な白身魚です。

また、タンパク質が豊富で、ビタミン・ミネラル・アミノ酸もバランス良く含まれる、栄養価の高い魚です。特にタンパク質には免疫力があがり、健康の維持が期待できる魚です。

ハマフエフキ(タマン)の旬の時期

ハマフエフキは夏が一番脂が乗って美味しい魚です。身が引き締まって、淡白な白身で、いろんな料理に調理できます。水温が低くなる冬場を除けば、10月頃まで美味しく食べられるため、一年を通して楽しめる魚です。

タマン(ハマフエフキ)は臭い?美味しく食べるための注意点!

ハマフエフキは臭い磯魚とよく言われますが、新鮮で調理方法を間違えなければ美味しく食べることができます。

ただ、個体差や内臓、血合い、鱗などに臭みが出やすい部分があり、雑菌や血抜き不足などが原因で「薬品のような臭み」や「生臭さ」が生じることがあります。

臭みを抑えるためには、釣り上げたあとはすぐに血抜きをして、可能であれば内臓をすぐに取り除き、海水氷で鮮度を保ちましょう。また、調理時は血合いや鱗をしっかり洗い流すことで更に臭いを抑えることも可能です。

皆さんも釣りに限らず、素潜り漁をしたあとはすぐに血抜きをして、新鮮なハマフエフキを楽しんでください。

ハマフエフキの捌き方・安全な下処理の方法

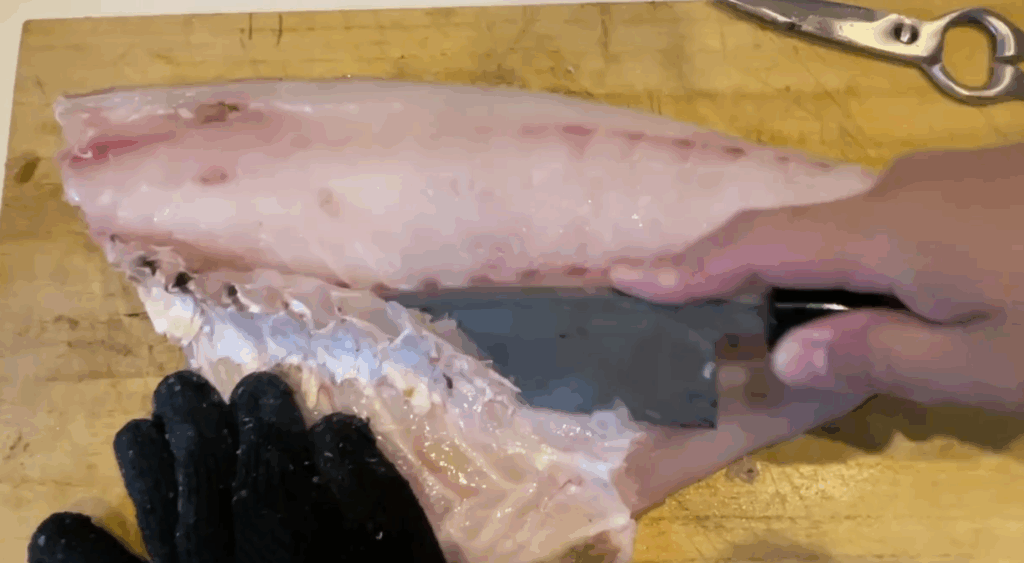

まずはハマフエフキの鱗を漉き引きで落としていきます。

この時ポイントして、軍手をすると安全で作業もしやすくなります。

鱗取りで落とすこともできますが、漉き引きのほうがきれいに下処理することができます。

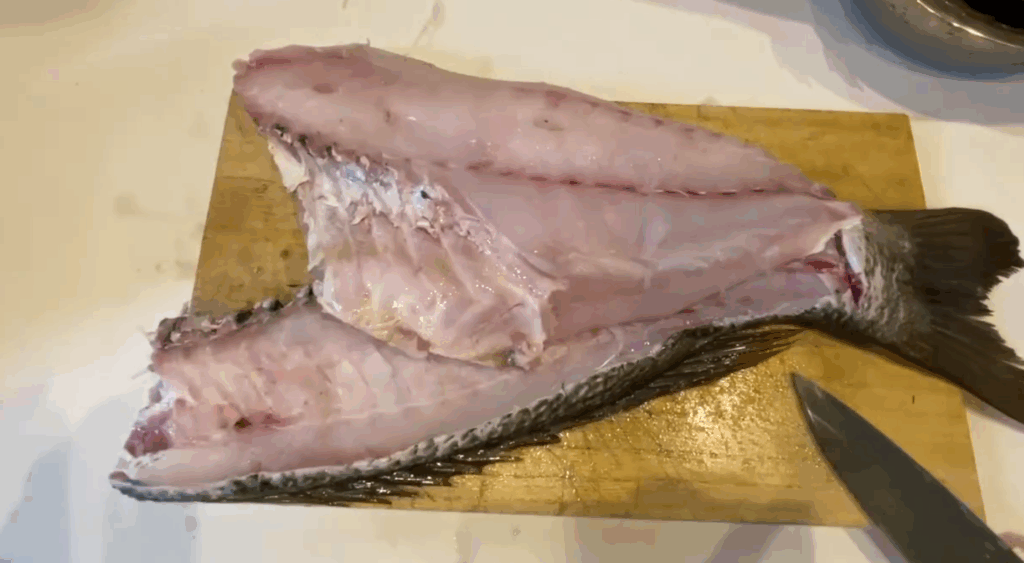

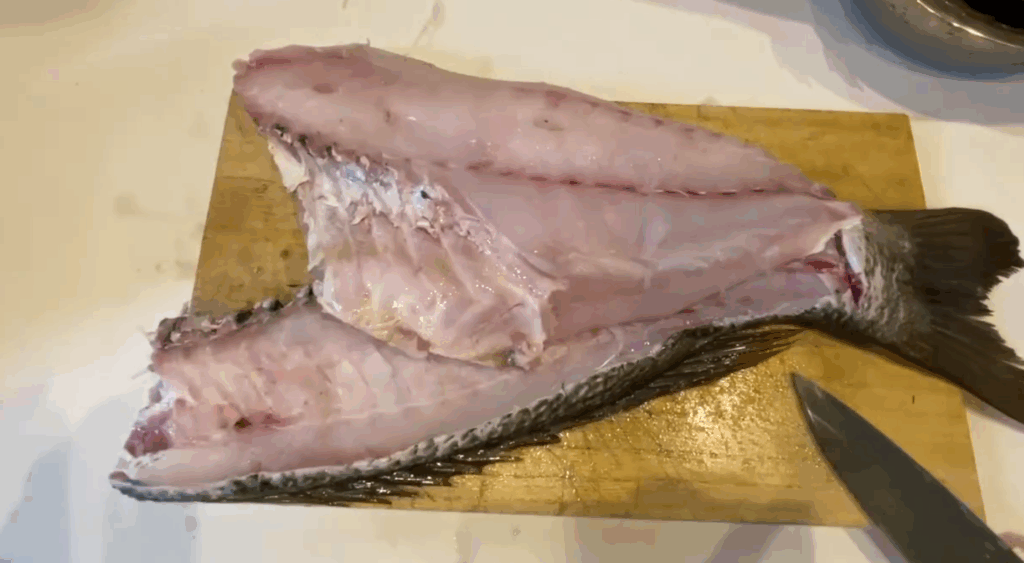

全体の鱗を漉き引きしたら、頭を落とします。

頭から尾びれに向かって包丁を入れます。

反対側も同様に包丁を入れ、背骨を断ち切り頭を落とします。

次に、ハマフエフキの肛門から包丁を入れて、内臓を取り出します。

背骨に付いた血合いも取り出し、きれいに洗い出しましょう。

洗い出したあとはキッチンペーパーなどで魚の水気を拭き取ります。

まずは、背ビレに沿って骨をなぞるように背骨まで包丁を入れます。

腹ビレ側も同様に、背骨まで包丁を入れます。

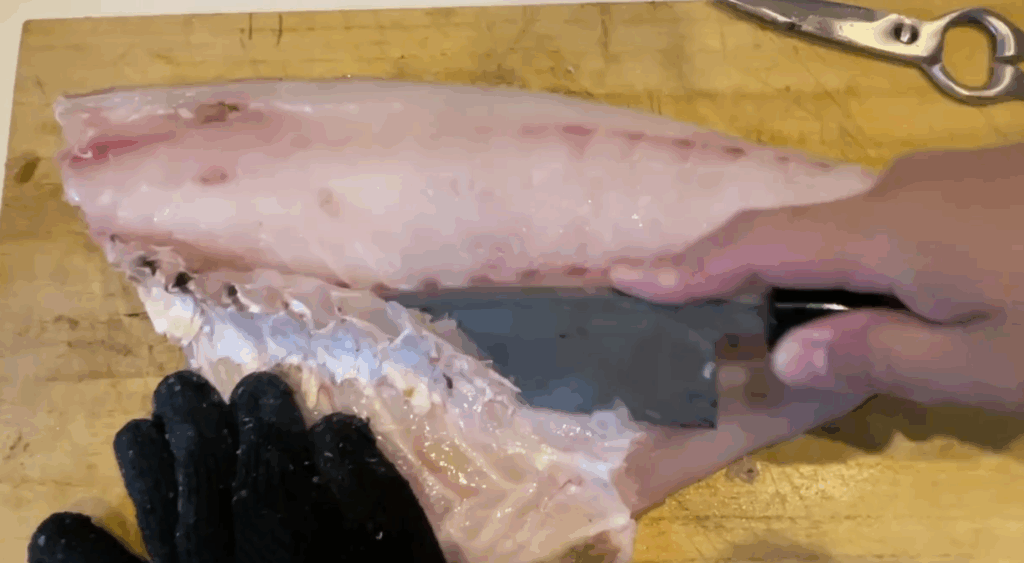

最後に、身を剥がすように背骨に沿って包丁を入れ、背骨から身を外します。

骨が硬いので、包丁が作業しにくい場合はキッチンバサミで身を外すと簡単に外すことができます。

反対の身も同様に身を外せば、三枚おろしの完成です。

腹骨を包丁ですくう様に外します。

中骨は大きい場合は、中骨に沿うように包丁をいれます。

薄く包丁を入れて、中骨を取り除きます。

お刺身で食べる場合は皮を引きます。

ハマフエフキの皮をしたにして、端から包丁をくぐらせます。

包丁は寝かせたまま動かさず、皮を引っ張るようにして皮を引きます。

皮を引ききったら、柵取りの完成です。

ハマフエフキの美味しい食べ方!おすすめレシピ2選

ハマフエフキのおすすめの人気レシピ2つを、作り方や材料と共に詳しく紹介していきます!

ハマフエフキはお刺身で食べるのもオススメですが、皮を残して加熱する料理がオススメです。今回は、定番のお造りから、少し手の込んだ料理まで紹介していきます。それでは気になる食べ方を見ていきましょう!

湯霜造り (調理時間:5分)

磯魚のハマフエフキは皮と身の間に多くの脂を蓄えており、余すことなく楽しめる一品です!

- ハマフエフキ 切り身 2枚

- 薬味(ネギなどをお好みで) 適量

- 柑橘(酢橘など) 適量

- ボウルに氷水を用意します

- ハマフエフキの皮にキッチンペーパーを被せます

- 沸騰したお湯をキッチンペーパーの上からにかけます

- キッチンペーパーを取り除き、ハマフエフキをすぐに氷水に入れます

- ハマフエフキの粗熱が取れたら、ボウルから取り出し、水気をしっかりと拭き取ります

- ハマフエフキを一口大に切り分けます

- お皿に盛り付けます

熱湯をかける際は、やけどに注意してください。

盛り付け時の身の厚さはお好みで大丈夫です。薄く切っても厚く切っても美味しくいただけます。

薄く切った場合は、花びらのようにお皿に広げて盛り付けると見栄えが良くなり、厚く切った場合は、切った順番にきれいに揃えると、美味しそうに盛り付けることができます。

ムニエル (調理時間:20分)

つづいては、一度食べれば絶対に感動する、ハマフエフキのムニエルを紹介します!個人的には、ハマフエフキの料理で一番美味しいと思う、皆さんに絶対食べてほしいオススメ料理です!

- ハマフエフキ 切り身 2枚

- 塩、コショウ 適量

- 小麦粉 大さじ2

- バター 20g

- ハマフエフキに塩、コショウを振り、下味を付けます

- ハマフエフキに小麦粉を満遍なくまぶします

- バターをフライパンに入れ、弱火〜中火で熱します

- バターがしっかり温まり溶けたら、ハマフエフキを皮目から焼きます

- ハマフエフキに焼目がついたらひっくり返します

- 両面が焼けたら完成

ムニエルを美味しくするコツはバターをケチらず、たっぷり使用して焼くことです。また、ムニエル本場のフランスでは、バターを焦がして調理するのが一般的ですが、個人的にはバターは焦がさず調理するのがオススメです。

バターは正義

ムルフェ (調理時間:10分)

皆さんはムルフェという料理を知っていますか?ムルフェとは、旨辛でスルスル食べることができ、夏バテ予防にピッタリの韓国料理の一品です。

- 材料A

- ハマフエフキ 切り身 2枚

- キャベツ 200g

- エゴマ(または大葉) 4〜5枚

- キムチ 200g

- 材料B

- 氷水 300g

- コチュジャン 大さじ2

- 砂糖 大さじ2

- 酢 大さじ2

- すりおろし生姜 小さじ1

- すりおろしニンニク 小さじ1

- 白ごま 大さじ1

- 材料Aをそれぞれ千切りにします

- ボウルに材料Bを混ぜ合わせます

- 千切りにした材料をボウルに全て入れ、全体を混ぜます

エゴマは少し癖のある風味がするので、苦手な方は大葉を代わりに食べると食べやすくなります。ハマフエフキを食べたあとは、茹でて氷水で締めた素麺やうどんをスープに入れて食べるのがオススメです。

辛いのが苦手な方は、キムチとコチュジャンの量を調整して食べてみてください!

ハマフエフキを釣ってから締める方法|漁師が解説

ハマフエフキを美味しく食べるためには、釣った後の締め処理が特に重要です。

釣った後は、以下の手順に従って、手早く締めましょう。

- アイスピックのような鋭利なもので、脳締めする

- エラ蓋を開き、ナイフやハサミで背骨に沿うように膜を切る

- 海水を入れたバケツを用意し、数分間、頭を下にして入れて血を抜く

- 脳天にピックで穴を開け、側線にそってワイヤーを入れて、神経締めする

- 海水氷に入れ、素早く冷やす

ハマフエフキは血抜きをしないと、せっかくの美味しい白身が生臭くなってしまします。

そうならないためにも、釣り上げたあとはすぐのに血抜きの処理をおこない、クーラーの海水氷につけて持ち帰るようにしましょう。

ハマフエフキは正しく処理すれば臭わない美味しい魚

ハマフエフキに関する基本的な情報や、捌き方や下処理の方法、おすすめの食べ方や釣りあげてから締める方法についても解説していきました。

もしもハマフエフキを釣りあげたり、スーパーで運よく買えたりした場合は、この記事で紹介した締め方や下処理の方法を参考に、安全に美味しく調理して下さいね!

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

このサイトでは今後も、漁師目線でいろんな魚の食べ方や目利きのポイントを解説していきますので、興味がある方はぜひブックマークして下さい。

コメント